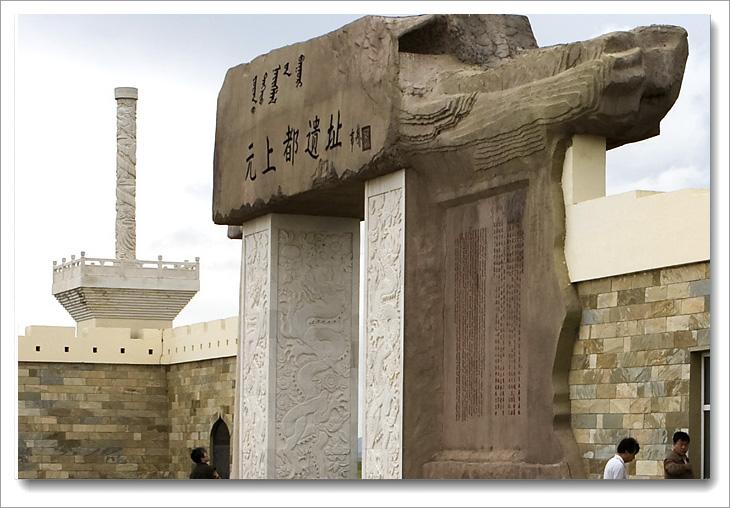

元上都遺址

元上都遺址始建于蒙古憲宗六年(1256年),總占地面積達250平方千米;是中國歷史政權元王朝的首都遺址、蒙元文化的發祥地,蒙元王朝政治、經濟、文化、宗教及對外交往中心。該遺址位于內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗上都鎮,地處閃電河畔金蓮川草原之上,南臨上都河,北依龍崗山。

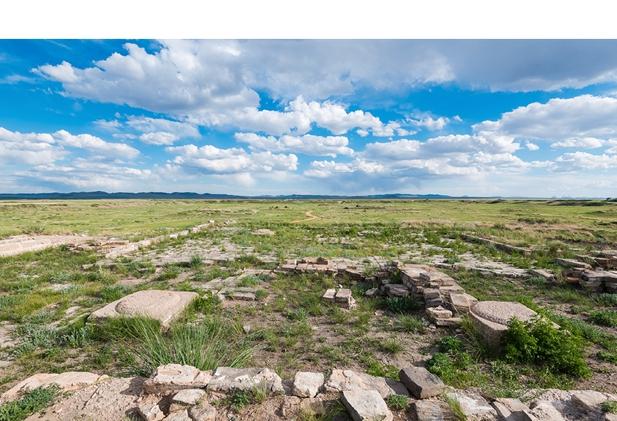

元上都遺址主要由宮城、皇城、外城、關廂、寺廟、墓群、水利工程等遺存組成,以宮殿為中心,呈分層、放射狀分布,既有土木為主的宮殿、廟宇建筑群,又有游牧民族傳統的蒙古包式建筑的總體規劃形式,是農耕文明與游牧文明的融合的產物、古代城市規劃與生態文明建設結合的突出代表。

1988年1月13日,元上都遺址被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。 2012年6月29日,聯合國教科文組織將元上都遺址列入世界遺產名錄。

歷史沿革 編輯本段

元上都遺址

公元三世紀,東胡后分為兩支--鮮卑與烏桓,元上都所在地便是烏桓族的世居地。

公元四世紀之后,拓拔鮮卑興起,建立北魏王朝,元上都所在地是北魏的塞外牧地。

公元十世紀,遼王朝、金王朝,均以這里為優良的狩獵、游幸之地。

南宋乾道四年(1168年),金世宗完顏雍將此命名為金蓮川,為“蓮者連也,取其金枝玉葉相連之義”。

南宋嘉定四年(1211年),成吉思汗率蒙古騎兵南下征金,占領了灤河上游的桓州,金蓮川演變為成吉思汗的避暑地。

南宋嘉定八年(1215年),成吉思汗以桓州涼陘為其“夏宮”。成吉思汗分封眾將時,元上都地區是木華黎家族的世襲領地。

南宋嘉定四十九年-寶祐五年(1256~1258年),忽必烈命近臣僧子聰(劉秉忠)于桓州城東、灤水北岸的龍岡相地建城,命名為開平。忽必烈即位建元中統后,開平府不斷得到增修擴建。

元朝中統四年(1263年)升為都城,定名上都。

元朝至元八年(1271年),忽必烈定國號為“元”,上都城和大都城成為元朝交替使用的兩個都城,經歷十一帝,108年。一直到元朝末年,上都始終是元朝的政治、經濟、軍事、文化中心。

1996年,元上都遺址首次列入中國申報世界遺產預備名錄。

1999年,國家投入100萬元將遺址內“五一種畜場”103戶職工遷出,將遺址圍封。

2002年,內蒙古自治區修復元上都遺址皇城城墻300多米,填平遺址內菜窖、人工渠等設施,并關閉了遺址內通行的公路。

2006年,元上都遺址再次被國家列入重設的申遺預備名錄。

2008年,申遺進入實質性操作階段。

2009年,自治區成立了以時任內蒙古自治區政府主席巴特爾為組長的申遺工作領導小組,申遺工作進入關鍵階段。

2010年1月,為恢復元上都遺址原始生態環境,加強遺址環境治理與保護,推進元上都遺址申報世界文化遺產進程,政府建立了元上都遺址自然保護區,確定1814.52平方公里范圍為元上都遺址申遺保護區,其中申報區34342公頃、緩沖區147110公頃。元上都遺址本體外圍濕地、草原、森林都被列入了元上都遺址申遺保護區范圍。

2011年制定了《元上都遺址保護總體規劃》、《元上都遺址保護管理辦法》和《元上都遺址生態環境與特色景觀保護規劃》等一系列保護法規;投資6000余萬元的元上都遺址博物館工程;元上都遺址于2011年7月15日將正式向游客開放。2011年8月,按照《保護世界文化和自然遺產公約》和《實施世界遺產公約的操作指南》要求,聯合國專家對元上都遺址就遺產價值、保護管理等方面進行了實地考察評估。

2012年5月,世界遺產中心發布正式報告,通過了申遺文本中關于遺產突出普遍價值的陳述,認定其真實性、完整性以及保護管理狀況完全符合世界遺產的要求,提名元上都遺址列入世界文化遺產。6月29日在俄羅斯圣彼得堡召開的第36屆世界遺產委員會會議一致同意將中國申報的文化遺產項目元上都遺址列入《世界遺產名錄》。2016年12月20日,內蒙古自治區文物考古研究所公布,考古部門對元上都遺址西關廂進行發掘時,清理出房址9座、道路一條、灰坑1個,出土了瓷器、陶器、石器等一批罕見文物。

地理環境 編輯本段

位置境域

元上都遺址

地形地貌

元上都遺址,屬于河谷平原、風沙積地,這里地形南高北低,由低山丘陵和沙地沙丘兩大地貌單元構成,海拔高度在1265—1281米之間。總體地貌為燕山北麓察哈爾低山丘陵地帶,由沙地、典型草原、森林草原和濕地構成。

氣候

元上都遺址屬于中溫帶半干旱大陸性氣候,年平均氣溫1.5℃,最冷月平均氣溫為-17.8℃,最熱月平均18.7℃。年平均降水量365 mm,主要集中在6-8月,約占全年總降水的67﹪。該區域年平均風速3.6 m·s-1,極端最大風速40.0 m·s-1,年平均大風日數72天(風速 ≥ 17 m·s-1),風向以西風為主。

建筑特色 編輯本段

元上都城址布局分為宮城、皇城、外城,北面環山,南面向水。

作為大蒙古國統治中心的元朝國都城址,元上都南臨上都河,北依龍崗山,周圍是廣闊的金蓮川草原,形成了以宮殿遺址為中心,分層、放射狀分布,即有土木為主的宮殿、廟宇建筑群,又有游牧民族傳統的蒙古包式建筑的總體規劃形式。

保存良好的宮城、皇城、外城城墻、整齊對稱的街巷、錯落有致的建筑遺跡、自然生態良好的草原、眾多的人文遺跡、優美的生態環境,構成了中國目前保存最完整的大型古代都城遺址。

主要景觀 編輯本段

外城

元上都概況

皇城

元上都遺址皇城平面呈正方形,總占地面積約1.64平方千米,內有“四橫三縱”共7條主要街道,建筑遺跡分布疏散,東北角和西北角分別為大龍光華嚴寺和大乾元寺兩座佛教寺院,東南部有孔廟,東南隅有道觀、翰林院等遺址。皇城現存城墻為向上漸斜收式,底基寬12米,頂寬約5米,東墻長1410米,西墻長1415米,北墻長1395米,南墻長1400米,均為黃土版筑,表面有石塊包砌,殘高均為6米;城墻外側筑有馬面,每面墻6個,共24個,底寬12米,凸出墻體約5.4米,留存高度約5.8米,石砌墻體底部挖有基槽并建有斜坡狀墻基;城垣辟有六座城門,南北墻正中各開一門,東西墻對稱各開二門;皇城西墻和北墻甕城門西側外有明顯的河溝遺跡,距城墻約25米,寬約10米。

元上都遺址明德門是從御道進入元上都的第一座城門,即皇城正南門,位于皇城與宮城的南北中軸線上;門道總長24米,寬5.7米,兩側墻體用青磚壘砌,券門處留有高約7米的城門殘跡;門外設甕城,呈長方形,東西寬63米,南北長51米,墻體由塊石包砌;甕城門道長12米、寬3.8米,正中立有石柱稱將軍石,門道兩側留存石質排叉柱和木門柱基石等遺址。

宮城

元上都遺址宮城平面呈長方形,東西寬570米,南北長620米,總占地面積約0.32平方千米,主要有大安閣、穆清閣、水晶殿、香殿、宣文閣、仁春閣等30余處院落遺址、基址。宮城四面均存有高度不同的夯土墻體,東墻長605米,南墻長542.5米,西墻長605.5米,北墻長542米;殘墻最高5米,墻基寬10米,頂寬5米;中間為黃土夯筑,內外兩側包砌青磚,底部墊有石條或片巖做基礎;置有東、西、南3座城門城墻,外側挖有閉合壕溝。

御天門

御天門為宮城正南門,位于皇城和宮城的南北中軸線上,是百官聚集、奉旨聽宣之處;門道為磚石砌筑,門外設甕城,東西寬60米,南北長27米;甕城外東、西兩側有兩排建筑基址,為百官上朝或候旨時的歇息之所。

大安閣

元上都遺址大安閣位于宮城中心,為宮城正殿,是皇帝舉行重大朝政典禮、接見外國使臣、臨朝、議政、修佛事的地方。現存基址上層為明清時期的喇嘛廟遺址,下層為元代大安閣舊址,平面呈“凸”字形,東西長36.5米,南北寬30米,基址底部轉角處的外緣用規整的條形砂巖圍筑。

穆清閣

元上都遺址穆清閣位于皇城與宮城中軸線北端的宮城北墻中部,是宮城內體量最大的建筑,是皇帝宴樂、議事與居住的大內宮殿,又稱”北闕”;遺址留存臺基平面呈“凹”字形,高約8米,東西寬137米,南北長67米,總占地面積達9180平方米,其上建有大殿,與東、西兩翼的配殿共呈“闕式建筑”形式。

關廂

東關長約800米,并向東北方延伸;南關長約600米,與灤河南面的建筑相連,今河岸還存有連接兩岸的石橋基礎;西關向西延伸約1000米;北城墻外側無建筑及街道遺跡,因外城北部為帝王游幸的宮苑之故。在距離北墻一公里以外的山麓,有大片建筑遺跡,多為整齊排列的小型建筑物,有的各自組成一個建筑區,建筑區內有主要干道及小路整齊布局。在這些建筑址內僅可看到用石塊壘砌的墻基,地表很少有遺物,僅在靠南邊的一些建筑物內見有殘瓦及泥塑佛像碎片,應是一座小佛寺遺址。

鐵幡竿渠

劉秉忠初建上都城時,因地多有沼澤,便在山上立鐵幡竿以鎮水,“鐵竿屹立海水竭,臥龍飛去空冥冥”。此鐵幡竿所立之山被稱為鐵幡竿山。元上都西北方的哈登臺敖包即為鐵幡竿山。在敖包西側仍保留著鐵幡竿的基座。鐵幡竿渠就是由元代著名科學家郭守敬于元成宗大德二年(1298年)設計修建的。鐵幡竿渠在元上都外城西門外450米處又折向東南,在西關大街北側折向正南入閃電河,渠道寬約50米,存高在2~5米之間,全長近6公里。修筑渠道就是為了保障都城的安全。

墓葬群

考古發掘墓葬26座,其中19座沒有墓塋,均為土坑墓,平面以長梯形為主,各墓規格懸殊,墓向多為西北向,由于早期被盜,葬式多不清楚。隨葬品多寡不一,出土有銅、鐵、金、銀和絲織品。上圖為砧子山墓地DZXM8清理后的祭臺。

砧子山墓葬群

砧子山墓葬群位于多倫縣西北的上都河鄉境內,西北距元上都古城遺址9公里,是己發現的元上都附近規模最大的元代墓葬群,屬漢人家族墓葬群。墓葬群憑依砧子山主峰,在四面山麓緩坡地帶約20余平方公里的范圍內成片分布,面積約174公頃,據統計約有近1500余座墓葬。此外,在元上都城南和砧子山墓葬群相連的南屏山腳下,也見有少量墓葬分布。

一棵樹墓葬群

一棵樹墓葬群位于正藍旗元上都城址西北約12公里的上都音高勒蘇木北面的山灣緩坡之上。屬普通蒙古人墓葬群。墓葬群的各墓葬基本分布在兩個相鄰的地勢呈北高南低的緩坡地帶,分為兩個區,東西相距約1500米。

1995~1998年,內蒙古文物考古研究所分三次共清理墓葬26座。墓葬出土隨葬品普遍較少,共出土隨葬品普遍較少,共出土各類隨葬品191件有8座墓無任何隨葬品。"墓內隨葬品位置因盜擾多不清楚。墓葬出土隨葬品普遍較少,共出土各類隨葬品191件,有8座墓無任何隨葬品。有隨葬品的墓亦多寡不一,一般在5~8件左右,最多的有6l件,少的墓僅1件。

價值意義 編輯本段

遺址價值

砧子山墓地DZXM8清理后的祭臺

元上都遺址豐富的文化遺存表明,它不僅是一處珍貴的人類文化遺產,同時也是游牧文明的發祥地之 一。作為全世界最具代表性的游牧民族的文化遺產,元上都遺址以其重要的歷史、文化、科學和藝術價值,成為人類文明史上不可或缺、輝煌壯美、璀璨絢麗的中華 文明和游牧文明進程中一個重要的里程碑。

元上都的成功申遺對助推中國文化走出去同樣能產生積極影響。每一處中國遺產列入世界名錄,都是文化走出去的最好體現。這可以讓西方全方位地、從不同角度了解中國文化、文化遺產和文化政策。

文化活動 編輯本段

學術研究

國外

意大利《馬可·波羅紀行》對上都的宮殿、風俗、宗教等都有詳細的描述;記述的“竹宮”在漢文史料里可以得到印證,它就是蒙古包式的大宮帳,蒙古語稱失剌斡耳朵(Sira ordo)。馬可·波羅關于上都的描寫,是比較真實的,它具有較高的史料價值。日本1941年出版的《上都》一書中所附上都內城照片十分清晰,城門門洞和外面用磚包筑的城墻保存較好,這與波茲德涅耶夫在《蒙古及蒙古人》一書中所拍攝的南門照片大體一樣,但今天這些遺址遭到嚴重破壞。《上都》一書,將石田斡之助撰寫的《關于元上都主要文籍解題》一文,作為附錄附在書末。石田分別將漢文、西文和日文有關元上都的史籍作了簡介,盡管仍有缺漏,但它為深入研究元上都提供了方便,具有一定的學術價值。

國內

新中國建立的30多年里,有代表性的考古調查報告主要有60年代張郁的《元上都故城》,反映了本世紀50年代元上都遺址的概況。陳高華、史衛民合著的《元上都》(吉林教育出版社,1988年)介紹上都城的興建與衰敗過程、城內的布局和上都的行政管理,還對元代皇帝的兩都巡幸制度以及上都的宮廷生活、政治生活、經濟生活、宗教活動進行論述,使讀者可以比較完整地了解上都的歷史和它在元代歷史中的地位。這部書是我國第一部系統地研究元上都的專著,同時也是蒙古史和元史研究的一項重要成果。社會經濟葉新民的《元上都的社會經濟》從畜牧業、糧食調運和儲備、商業和手工業、農業和屯田等方面,論述了上都的社會經濟狀況。政治葉新民考察了元上都官署的設置、秩品、職掌和主要官員的情況,發表了《元上都的官署》(《內蒙古大學學報》1983年第1期)。驛站交通元上都的驛路交通十分發達。袁冀寫有《元代兩京間驛路考釋》、《元王惲驛赴上都行程考釋》。葉新民的《元上都的驛站》討論了大都至上都、上都至遼陽行省、上都至嶺北行省的驛站,并敘述了驛站的管理和站戶情況。陳高華、史衛民在《元上都》第二章里,分別從驛路、東道、西道考察了上都至大都的交通線,并論述了維護兩都間交通的措施。宗教文獻和考古資料都證明,上都城內建有佛寺、道觀、回回寺、文廟,上都是北方宗教發達和繁榮之地。野上俊靜寫有《元上都的佛教》,專門介紹了上都佛寺和元代皇帝作佛事情況。葉新民的《元上都的宗教》論述了1258年開平佛、道之爭、上都的佛教、道教、伊斯蘭教、文廟和其他諸廟。陳高華、史衛民在《元上都》第七章里,在前人研究的基礎上,對上都宗教活動的內容作了若干補充和修正,尤其對跟隨巡幸的宗教人士,專門作了論述。國際交流蒙元時期,中外交通繁榮,國際交流頻繁。到過上都的外國使者主要有:發郎國使者、馬可·波羅、高麗使者,以及波斯、緬甸、印度、尼泊爾人等。研究展望通過考古調查工作,基本上搞清了上都城址的建筑規模、布局等問題,并發現了一些有價值的文物。近年來,內蒙古考古工作者在上都遺址的郊區地帶發現一批石像,很值得進一步研究。整理有關元上都的文獻史料。近年來,一些研究上都的論著,由于大量征引文獻資料,使研究工作逐步深入。繼續深入進行專題研究、與元大都、中都進行對比研究。旅游信息溫馨提示每天9:50及17:30在北京六里橋長途汽車站乘坐客車車(臥鋪),票價117元,約9個小時到達正藍旗多倫縣(客車目前僅到多倫縣),可在多倫縣轉乘出租車到元上都遺址景區。請尊總當地民族風俗習慣,夏季請注意帶防曬及防蚊蟲叮咬藥品。

保護措施 編輯本段

世界遺產

遺產名稱:元上都遺址 Site of Xanadu

入選時間:2012年

遴選標準:文化遺產(ii)(iii)(iv)(vi)

地理位置:N42 21 28.80 E116 11 06.46

遺產編號:1389

遺產描述:

元上都遺址是中國元代都城遺址,位于內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗旗政府所在地東北約20公里處、閃電河北岸。這座由中國北方游牧民族創建的草原都城,被認定是中原農耕文化與草原游牧文化奇妙結合的產物。

2012年根據文化遺產遴選依據標準(ii)(iii)(iv)(vi),元上都遺址被聯合國教科文組織世界遺產委員會批準作為文化遺產列入《世界遺產名錄》。

經考古測繪和局部發掘證實,遺址保存較完整,城內外埋藏文物極為豐富。據文獻記載,元上都是元世祖忽必烈在1256年修建,占地面積2500公頃。建城時匯集了國內外能工巧匠,后又經數十年擴建而成。都城為方形,有外城、內城和宮城三重,外城周長十七里,城內店鋪毗連,宮城約有半個故宮那么大。十三四世紀之間100年,這里一直是僅次于元大都(今北京)以外的第二個政治、軍事、經濟和文化中心,也是皇室貴裔宴樂休憩之所。《馬可·波羅》游記中記載元上都“內有大理石宮殿,甚美,其房舍內皆涂金,繪重重鳥獸花木,工巧之極,技術之佳,見之足以娛樂人心目。”

世界遺產委員會評價:

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。