拙政園

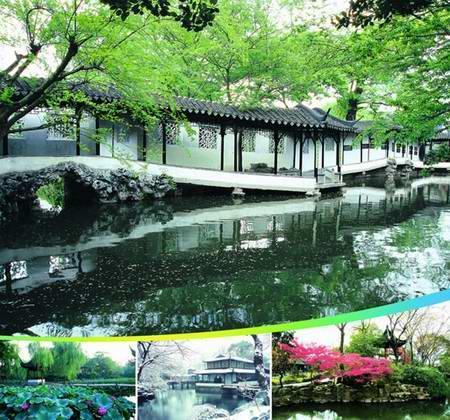

拙政園始建于明正德初年(16世紀初),是江南古典園林的代表作品,位于江蘇省蘇州東北隅(東北街178號),截至2014年,仍是蘇州存在的最大的古典園林,占地78畝(約合5.2公頃)。全園以水為中心,山水縈繞,廳榭精美,花木繁茂,具有濃郁的江南水鄉(xiāng)特色。花園分為東、中、西三部分,東花園開闊疏朗,中花園是全園精華所在,西花園建筑精美,各具特色。園南為住宅區(qū),體現(xiàn)典型江南地區(qū)傳統(tǒng)民居多進的格局。園南還建有蘇州園林博物館,是一座園林專題博物館。

1961年3月,拙政園被列為首批全國重點文物保護單位,1991年被國家計委、旅游局、建設部列為國家級特殊游覽參觀點。1997年聯(lián)合國教科文組織批準列入《世界遺產(chǎn)名錄》。2007年被國家旅游局評為首批國家AAAAA級旅游景區(qū)。

歷史沿革 編輯本段

拙政園

王獻臣死后,其子一夜賭博將園輸給閶門外下塘徐氏的徐少泉。他“以己意增損而失其真”。此后,徐氏在拙政園居住長達百余年之久,后徐氏子孫亦衰落,園漸荒廢。

拙政園

清兵入蘇,園為鎮(zhèn)將占。當時園主系徐氏第五代后人,不得已在順治五年(1648)左右以二千金將園廉售于大學士海寧陳之遴。陳得園后重加修葺,備極奢麗。內(nèi)有寶珠山茶三四株,花時鉅麗鮮妍,為江南所僅見。但陳長期在京,購園十年后即獲罪被謫遼東,客死于謫所,始終未見園中一花一木。康熙元年(1662),拙政園沒為官產(chǎn),被圈封為寧海將軍府,次第為王、嚴兩鎮(zhèn)將所有。康熙三年(1664)又改為兵備道(安姓)行館,未有改作。

拙政園

江蘇省蘇州市拙政園

西部花園的書園主人是太史葉士寬,中有擁書閣、讀書軒、行書廊、澆書亭諸勝,皆昔年廢地,由葉氏新筑。擁書閣有十景,士寬之子樹藩曾與其甥武進趙懷玉賦詩記之。書園后歸道員沈元振,園中第宅為太常博士汪美基所居,旋又分屬程、趙、汪等姓。

蔣氏擁有復園七十余年之后,終于易主。清嘉慶十四年(1809),刑部郎中海寧查世倓購得此園。其時園中池堙石頹,查氏修繕經(jīng)年,煥然一新,仍名復園。但為時不久,至嘉慶末年又歸吏部尚書協(xié)辦大學士平湖吳璥,其子觀察晉德也曾居此,故蘇人呼為吳園。春日游人如織,攤販雜陳。雖然是園仍保持了“水木明瑟曠遠,有山澤間趣”的特點,但是舊園僅得三分之一。故道光廿二年(1842)梁章鉅挾惲南田圖游園印證時,謂園景與一百六十多年前的惲圖已大不相同。由于吳氏長期在外地做官,疏于管理,逐漸亭臺傾圮,池館蕭條。

蘇州拙政園高清組圖

同治二年(1863),李鴻章占領蘇州后,將忠王府作為自己的江蘇巡撫行轅,藩臬司也在其中辦公。由善后局付白銀三千兩給原園主吳氏,以園歸公,西面的汪姓房屋仍歸汪氏。當時官府還附設醫(yī)藥局于園內(nèi),行醫(yī)施藥。過了一年多,有人入游,見園內(nèi)“事物已頹損十之五”。至同治五年(1866),巡撫衙門遷離拙政園。

同治十年(1871)冬,南皮張之萬(光緒中為大學士)任江蘇巡撫時,居拙政園原潘宅房屋內(nèi)。張能書畫,經(jīng)營修治,漸復舊觀。有遠香堂、蘭畹、玉蘭院、柳堤、東廊、枇杷塢、水竹居、菜花樓、煙波畫舫、芍藥坡、月香亭、最宜處諸勝,繪有《吳園圖》十二冊。后張之萬升任浙閩總督,離蘇有日,就與右布政使恩賜、管理蘇州織造部堂德壽、糧儲道英樸、恩竹樵三人(俱滿族)商議,倡立會館,以價銀三千、修理費二千匯交藩庫。于同治十一年(1872)正月,將拙政園改為“八旗奉直會館”,其范圍包括園的中部花園及前面的房屋,園仍名拙政。光緒十三年(1887)又曾修葺過一次,“首改園門,拓其舊制,……其他傾者扶,圮者整”,并建澄觀樓于池之上。當時園中古樹參天,“修廊迤儷,清泉貼地,曲沼綺交,峭石當門,群峰玉立”。這一以水為主、水面闊廣、景色自然的格局基本保持至今。

園西部花園的汪姓宅園,于光緒三年(1877)以價銀六千五百兩售于吳縣富商張履謙,易名為“補園”。當時園中亭臺只存一、二處,殘破不堪,已非昔日景況。經(jīng)張履謙大加修葺,遂有塔影亭、留聽閣、浮翠閣、笠亭、與誰同坐軒、宜兩亭等勝景,又新建了精致綺麗的卅六鴛鴦館、十八曼陀羅花館。

光緒二十年(1894)張獲得文徵明《王氏拙政園記》石刻碑拓,重摹上石,又得文徵明、沈周遺象,為之建“拜文揖沈之齋”。張氏以巨款經(jīng)營多年,追求奢麗,部份失去了拙政園疏朗閑適的特點。但張與其孫紫東俱愛好昆曲,所構卅六鴛鴦館,其頂層結構為“卷棚頂”,音響效果甚佳。昆曲前輩俞振飛常隨父“曲圣”粟廬來此園游憩度曲。

蘇州拙政園高清組圖

民國五年(1916),奉直會館由水警長仇翼南派人管理。民國八年(1919)左右,奉直會館房宅(現(xiàn)蘇州市博物館)曾辟作時疫醫(yī)院。民國十三年(1924)9月江浙戰(zhàn)爭爆發(fā),蘇州云集大批軍隊。

民國十四年(1925)1月27日,奉軍第一軍軍長張宗昌率所部第一梯團約1500余人到蘇,總指揮部設于奉直會館。

民國十七年(1928)九月與廿三年(1934)十月間,又二度被借作戒煙所。之后,還曾做過區(qū)公所(為老人口述材料)。現(xiàn)園林博物館老館房宅在民國九年(1920)左右,售與李鴻章之侄、清末云貴總督李經(jīng)羲。經(jīng)李以巨款翻修,甚為精致。李不久即歿,子孫無人居蘇,房屋后曾抵押與某銀行。“一·二八”。

民國十九年(1930)七月十五日,園內(nèi)回廊因年久失修,突然坍倒,壓傷游客兩人。此后,坍倒的回廊一直用木頭支撐。見山樓后的木橋,也斷裂不能通行。至抗戰(zhàn)爆發(fā)前夕,一代名園已衰落至“狐鼠穿屋,蘚苔蔽路”的境地。

民國二十六年(1937)日本侵略軍飛機幾度轟炸蘇州。遠香堂受震破損,南軒被焚毀,園內(nèi)到處亭閣傾圮,枯葦敗荷,荒穢不堪。同年冬,吳縣警察局以冬防期間,令將城區(qū)沿途乞丐拘捕收容,并將奉直會館作為臨時收容所。

民國二十七年(1938),負責組建日偽“江蘇省維新政府”的北洋遺老陳則民見奉直會館大部分房屋幸存未毀,即租用拙政園為偽政府辦公處,還向張氏借租了補園。5月23日,日偽“江蘇省維新政府”在蘇州成立,省府即設于忠王府及拙政園內(nèi),陳則民任偽省長。其間曾對拙政園稍加修葺。陳群任偽省長時,又在西部花園建日本式木屋一所,專門接待日軍將領、特務頭目等。

園的東部花園,即“歸田園居”久已荒廢,部分變?yōu)榛牡兀糠稚槊窬樱c中部花園以墻隔絕。進出由道觀弄(1958年砌斷)與東北街相通。園內(nèi)殯舍數(shù)間,棺柩雜陳,又有破舊民房十余間,荒地一片。至偽江蘇省政府教育廳占用時,將園東部花園與中部花園打通,造小洋房一所,供偽官居住。又將土墩上小亭(名補拙,現(xiàn)放眼亭)稍加修葺。余則野草遍地,荒蕪依然。

1945年抗日戰(zhàn)爭勝利,盤踞在拙政園的偽省政府隨之瓦解。

1946年9月,國立社會教育學院從四川璧山遷蘇,借拙政園為校舍。中部花園和房屋部分為辦公教學區(qū)及學生宿舍,東部花園作為教職員宿舍,并將園外菜地(現(xiàn)天泉亭處)買下,辟作操場。西部的補園仍屬張氏。

1948年,社會教育學院因校舍不足,又向張氏后人張逸儕租借了西部花園和部分房屋。

1949年蘇州解放后,社教學院并遷無錫。拙政園及前部房屋由蘇南行政區(qū)蘇州行政區(qū)專員公署使用。

1951年11月,蘇州專員公署根據(jù)中央關于保護歷史文物的一貫指示,將拙政園劃歸蘇南區(qū)文物管理委員會管理,專員公署另遷新址。文管部門立即修繕,延請專家名匠,規(guī)劃整治,山、水、橋、亭、廳、堂、墻、門,務期按原樣修復。

1952年10月,工程竣工,同年11月6日,整修后的拙政園中部花園和西部花園正式開放。臨街房屋中間部分歸蘇南文管會使用(后為蘇州博物館),偏南原李宅為蘇南區(qū)蘇州圖書館(后為蘇州工藝美校又轉(zhuǎn)為蘇州園林博物館),偏西沿街屋為張氏辦洪澤小學(后為平江區(qū)醫(yī)院)。

1952年下半年,市園林管理處成立后,從蘇南文管會接管了拙政園,年底開始又大加整修。之后,在東部花園重筑圍墻,逐步浚池疊石,植樹蒔花。

1959年下半年起,又對東部花園進行大規(guī)模修建,新建了大門、芙蓉榭、涵青亭、秫香館等,1960年9月完工。至此,拙政園中、西、東三部重又合而為一,成為完整統(tǒng)一而又各有特色的名園。

1961年3月4日,國務院公布拙政園為全國重點文物保護單位(編號121)。隨著社會主義建設事業(yè)的發(fā)展,拙政園也逐年修繕整治,日益展示其疏朗自然、清新曠遠的風格。不期十年動亂,拙政園成為“破四舊”的對象而被迫關閉。此后,一度改名為“東風公園”,雖仍對外開放,但廳堂的陳設布置已撤除一空。倒影樓后放置滑梯等物,改為“兒童樂園”。文革期間,園林工作人員并無損毀名園之舉,還想方設法將古建文物保護下來,使粉碎“四人幫”后,拙政園能夠逐步得以治理。

1976年拙政園征用土地九畝八分,擴大花圃面積。

1979年以來,對園內(nèi)建筑、假山多次進行了維修,碑刻、匾額、楹聯(lián)、家具陳設等也陸續(xù)恢復。

1980年以4萬元和木材26立方米大修遠香堂。

1985年大修香洲、浮翠閣。

1988年3月30日,工藝美校搬出李宅,蘇州市園林管理局投資120萬元進行整修,1989年4月25日竣工。至此,拙政園宅園合一。

1991年4月拙政園由國家計委、旅游局、建設部定為全國特殊游覽參觀點。

1992年9月在拙政園的原住宅部分(李宅原工藝美校所用部分)中軸線建成了中國第一座以園林為專題的博物館。該館按四進廳堂布置成“園原”、“園史”、“園趣”、和“園冶”四個展廳,展現(xiàn)蘇州園林在2000多年歷史中的歷程和風采。

1994年至1997年底,以拙政園為首的蘇州古典園林向聯(lián)合國教科文組織申報世界文化遺產(chǎn)。1997年12月4日在意大利那不勒斯經(jīng)聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會第21屆全體會議審議,拙政園與留園、網(wǎng)師園、環(huán)秀山莊正式被批準列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

1996年和1997年,拙政園分別舉辦了“全國第十屆荷花展暨拙政園首屆荷花節(jié)”、“全國第三屆杜鵑花展覽暨首屆拙政園杜鵑花節(jié)”。從此每年春天舉辦杜鵑花節(jié)、夏天舉辦荷花節(jié),至今已連續(xù)舉辦十余年。

1997年秋,拙政園與加拿大溫哥華市中山公園“逸園”正式結為“姐妹園”。

2004年3月,又與美國亨廷頓植物園的中國園結成“姐妹園”。

2000年下半年,拙政園全面啟動了ISO9000質(zhì)量保證體系的認證工作。2001年3月28日,在全國古典園林中率先順利通過了ISO9000質(zhì)量管理認證。2001年6月8日榮獲由英國國家質(zhì)量保證有限公司頒發(fā)的ISO9002質(zhì)量保證體系認證證書。

2001年,拙政園以全國最高分通過中華人民共和國國家標準《旅游區(qū)(點)質(zhì)量等級的劃分與評定》,被國家旅游局批準為4A級旅游景區(qū)(點)。2003年整治東部周邊環(huán)境,建成園外苑。

2006年3月啟動國家首批5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作,為進一步擴大游覽面積,管理處辦公區(qū)遷出園林,在東北部一般保護范圍內(nèi)新建辦公樓和旅游停車場。

2007年5月正式被批準為國家首批5A級旅游景區(qū)。同年建成園林博物館新館,南部周邊環(huán)境同期得到改善。

截至2014年,拙政園轄地面積約83.5畝(5.6公頃,含蘇州園林博物館及新館,不包括原為拙政園住宅的蘇州博物館及新館),扣除花圃9.8畝及售票辦公處約1畝,開放面積約73畝。73畝開放面積中,僅38畝為晚清建筑園林遺產(chǎn)(今園林中部、西部及晚清張之萬住宅即今蘇州園林博物館舊館),而歷史上作為拙政園不可分割一部分的園南兩處建筑群,自1950年代開始便與園林割裂分治,其一為晚清八旗奉直會館住宅部分(面積約12畝),今以“忠王府”名義幸存,1960年起屬蘇州博物館,其二為晚清張履謙補園住宅部分(面積約9-10畝),在遭到長期蠶食破壞后于2003年11月被蘇州市當局鏟平,辟為由貝聿銘主持設計的蘇州博物館新館。

建筑特色 編輯本段

拙政園全園占地78畝(約52000平方米),分為東、中、西和住宅四個部分。住宅是典型的蘇州民居,布置為園林博物館展廳。拙政園中現(xiàn)有的建筑,大多是清咸豐九年(公元1850年)拙政園成為太平天國忠王府花園時重建,至清末形成東、中、西三個相對獨立的小園。

東部

東部原稱“歸田園居”,是因為明崇禎四年(公元1631年)園東部歸侍郎王心一而得名。約31畝,因歸園早已荒蕪,全部為新建,布局以平岡遠山、松林草坪、竹塢曲水為主。配以山池亭榭,仍保持疏朗明快的風格,主要建筑有蘭雪堂、芙蓉榭、天泉亭、綴云峰等,均為移建。拙政園的建筑還有澄觀樓、浮翠閣、玲瓏館和十八曼陀羅花館等。

中部

中部是拙政園的主景區(qū),為精華所在。面積約18.5畝。其總體布局以水池為中心,亭臺樓榭皆臨水而建,有的亭榭則直出水中,具有江南水鄉(xiāng)的特色。池水面積占全園面積的3/5(另一資料:1/3)。池廣樹茂,景色自然,臨水布置了形體不一、高低錯落的建筑,主次分明。總的格局仍保持明代園林渾厚、質(zhì)樸、疏朗的藝術風格。以荷香喻人品的“遠香堂”為中部拙政園主景區(qū)的主體建筑,位于水池南岸,隔池與東西兩山島相望,池水清澈廣闊,遍植荷花,山島上林蔭匝地,水岸藤蘿粉披,兩山溪谷間架有小橋,山島上各建一亭,西為“雪香云蔚亭”,東為“待霜亭”,四季景色因時而異。遠香堂之西的“倚玉軒”與其西船舫形的“香洲” (“香洲”名取以香草喻性情高傲之意)遙遙相對,兩者與其北面的“荷風四面亭”成三足鼎立之勢,都可隨勢賞荷。倚玉軒之西有一曲水灣深入南部居宅,這里有三間水閣“小滄浪”,它以北面的廊橋“小飛虹”分隔空間,構成一個幽靜的水院。

從拙政園中園的建筑物名來看,大都與荷花有關。王獻臣之所以要如此大力宣揚荷花,主要是為了表達他孤高不群的清高品格。中部景區(qū)還有微觀樓、玉蘭堂、見山樓等建筑以及精巧的園中之園——枇杷園。

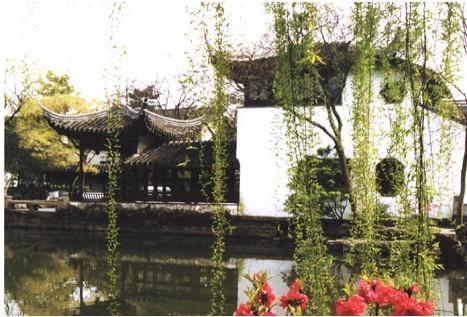

西部

西部原為“補園”,面積約12.5畝,其水面迂回,布局緊湊,依山傍水建以亭閣。因被大加改建,所以乾隆后形成的工巧、造作的藝術的風格占了上風,但水石部分同中部景區(qū)仍較接近,而起伏、曲折、凌波而過的水廊、溪澗則是蘇州園林造園藝術的佳作。西部主要建筑為靠近住宅一側(cè)的三十六鴛鴦館,是當時園主人宴請賓客和聽曲的場所,廳內(nèi)陳設考究。晴天由室內(nèi)透過藍色玻璃窗觀看室外景色猶如一片雪景。

三十六鴛鴦館的水池呈曲尺形,其特點為臺館分峙,裝飾華麗精美。回廊起伏,水波倒影,別有情趣。西部另一主要建筑“與誰同坐軒”乃為扇亭,扇面兩側(cè)實墻上開著兩個扇形空窗,一個對著“倒影樓”,另一個對著“三十六鴛鴦館”,而后面的窗中又正好映入山上的笠亭,而笠亭的頂蓋又恰好配成一個完整的扇子。“與誰同坐”取自蘇東坡的詞句“與誰同坐,明月,清風,我”。故一見匾額,就會想起蘇東坡,并立時頓感到這里可欣賞水中之月,可受清風之爽。西部其它建筑還有留聽閣、宜兩亭、倒影樓、水廊等。

園林特點 編輯本段

以水見長

據(jù)《王氏拙政園記》和《歸園田居記》記載,園地“居多隙地,有積水亙其中,稍加浚治,環(huán)以林木”,“地可池則池之,取土于池,積而成高,可山則山之。池之上,山之間可屋則屋之。”充分反映出拙政園利用園地多積水的優(yōu)勢,疏浚為池;望若湖泊,形成晃漾渺彌的個性和特色。拙政園中部現(xiàn)有水面近六畝,約占園林面積的三分之一,“凡諸亭檻臺榭,皆因水為面勢”,用大面積水面造成園林空間的開朗氣氛,基本上保持了明代“池廣林茂”的特點。

早期拙政園,林木蔥郁,水色迷茫,景色自然。園林中的建筑十分稀疏,僅“堂一、樓一、為亭六”而已,建筑數(shù)量很少,大大低于今日園林中的建筑密度。竹籬、茅亭、草堂與自然山水融為一體,簡樸素雅,一派自然風光。拙政園中部現(xiàn)有山水景觀部分,約占據(jù)園林面積的五分之三。池中有兩座島嶼,山頂池畔僅點綴幾座亭榭小筑,景區(qū)顯得疏朗、雅致、天然。這種布局雖然在明代尚未形成,但它具有明代拙政園的風范。

庭院錯落

拙政園的園林建筑。早期多為單體,到晚清時期發(fā)生了很大變化。首先表現(xiàn)在廳堂亭榭、游廊畫舫等園林建筑明顯地增加。中部的建筑密度達到了16.3%。其次是建筑趨向群體組合,庭院空間變幻曲折。如小滄浪,從文征明拙政園圖中可以看出,僅為水邊小亭一座。而八旗奉直會館時期,這里已是一組水院。由小飛虹、得真亭、志清意遠、小滄浪、聽松風處等軒亭廊橋依水圍合而成,獨具特色。水庭之東還有一組庭園,即枇杷園,由海棠春塢、聽雨軒、嘉實亭三組院落組合而成,主要建筑為玲瓏館。在園林山水和住宅之間,穿插了這兩組庭院,較好地解決了住宅與園林之間的過渡。同時,對山水景觀而言,由于這些大小不等的院落空間的對比襯托,主體空間顯得更加疏朗、開闊。

這種園中園式的庭院空間的出現(xiàn)和變化,究其原因除了使用方面的理由外,恐怕與園林面積縮小有關。光緒年間的拙政園,僅剩下了1.2公頃園地。與蘇州其他園林一樣,占地較小,因而造園活動首要解決的課題是在不大的空間范圍內(nèi),能夠營造出自然山水的無限風光。這種園中園、多空間的庭院組合以及空間的分割滲透”、對比襯托;空間的隱顯結合、虛實相間空間的蜿蜒曲折、藏露掩映;空間的欲放先收、欲揚先抑等等手法,其目的是要突破空間的局限,收到小中見大的效果,從而取得豐富的園林景觀。這種處理手法,在蘇州園林中帶有普遍意義,也是蘇州園林共同的特征。

花木為勝

拙政園向以“林木絕勝”著稱。數(shù)百年來一脈相承,沿襲不衰。早期王氏拙政園三十一景中,三分之二景觀取自植物題材,如桃花片,“夾岸植桃,花時望若紅霞”;竹澗,“夾澗美竹千挺”,“境特幽回”;瑤圃百本,花時燦若瑤華。”歸田園居也是叢桂參差,垂柳拂地,“林木茂密,石蘚然”。每至春日,山茶如火,玉蘭如雪。杏花盛開,“遮映落霞迷澗壑”。夏日之荷。秋日之木芙蓉,如錦帳重疊。冬日老梅偃仰屈曲,獨傲冰霜。有泛紅軒、至梅亭、竹香廊、竹郵、紫藤塢、奪花漳澗等景觀。截至2014年,拙政園仍然保持了以植物景觀取勝的傳統(tǒng),荷花、山茶、杜鵑為著名的三大特色花卉。僅中部二十三處景觀,百分之八十是以植物為主景的景觀。如遠香堂、荷風四面亭的荷(“香遠益清”,“荷風來四面”);倚玉軒、玲瓏館的竹(“倚楹碧玉萬竿長”,“月光穿竹翠玲瓏”);待霜亭的桔(“洞庭須待滿林霜”);聽雨軒的竹、荷、芭蕉(“聽雨入秋竹”,“蕉葉半黃荷葉碧,兩家秋雨一家聲”);玉蘭堂的玉蘭(“此生當如玉蘭潔”);雪香云蔚亭的梅(“遙知不是雪,為有暗香來”);聽松風處的松(“風入寒松聲自古”),以及海棠春塢的海棠,柳蔭路曲的柳,枇杷園、嘉實亭的枇杷,得真亭的松、竹、柏等等。

主要景觀 編輯本段

東花園

秫香館

涵青亭:園林建筑,以亭的變化為多。亭是一種只有屋頂而沒有墻的小屋,玲瓏輕巧,一般由屋頂、柱身和臺基三部分組成。在園林中可點景、觀景,又可供人小憩、納涼、避雨。涵青亭居于一隅,空間范圍比較逼仄。整座亭子猶如一只展翅欲飛的鳳凰,給本來平直、單調(diào)的墻體增添了飛舞的動勢。斜倚亭邊美人靠小坐,天光云影,水 間錦鯉遨游,荷蓮輕蕩。

天泉亭:是一座重檐八角亭,出檐高挑,外部形成回廊,莊重質(zhì)樸,圍柱間有坐檻。四周草坪環(huán)繞,花木扶疏。亭北平崗小坡,林木蔥郁。亭子之所以取“天泉”這個名字,是因為亭內(nèi)有口古井,相傳為元代大宏寺遺物。此井終年不涸,水質(zhì)甘甜,因而被稱為“天泉”。

芙蓉榭:榭是中國古代一種很美的建筑形式,憑借周圍風景而構成,形式靈活多變。芙蓉榭一半建在岸上,一半伸向水面,靈空架于水波上,佇立水邊、秀美倩巧。此榭面臨廣池,是夏日賞荷的好地方。

綴云峰:蘭雪堂北,山峰高聳在綠樹竹蔭中,山西北雙峰并立,取名“聯(lián)璧”。綴云峰、聯(lián)壁峰為歸園田居的園中景點。綴云峰的形態(tài)自下而上逐漸壯大,其巔尤偉,如云狀,巋然獨立,旁無支撐,此峰苔蘚斑駁,藤蔓紛披,不乏古意。

中花園

香洲

雪香云蔚亭:雪香,指梅花。云蔚,指花木繁盛。此亭適宜早春賞梅,亭旁植梅,暗香浮動。又稱冬亭。

梧竹幽居:建筑風格獨特,構思巧妙別致的梧竹幽居是一座亭,為中部池東的觀賞主景。此亭背靠長廊,面對廣池,旁有梧桐遮蔭、翠竹生情。亭的絕妙之處還在于四周白墻開了四個圓形洞門,洞環(huán)洞,洞套洞,在不同的角度可看到重疊交錯的分圈、套圈、連圈的奇特景觀。 “梧竹幽居”匾額為文徵明題。

松風水閣:松、竹、梅在中國傳統(tǒng)文化中被稱作“歲寒三友”。松樹經(jīng)寒不凋,四季常青,古人將之喻有高尚的道德情操者。松之蒼勁古拙的姿態(tài)常被畫入圖中,是中國園林的主要樹種之一。松風水閣又名“聽松風處”,是看松聽濤之處。

小飛虹:是蘇州園林中極為少見的廊橋。朱紅色橋欄倒映水中,水波粼粼,宛若飛虹,故以為名。古人以虹喻橋,用意絕妙。它不僅是連接水面和陸地的通道,而且構成了以橋為中心的獨特景觀,是拙政園的經(jīng)典景觀。

遠香堂:遠香堂為四面廳,是拙政園中部的主體建筑,建于原若墅堂的舊址上。堂北平臺寬敞,池水曠朗清澈。堂名因荷而得。夏日池中荷葉田田,荷風撲面,清香遠送,是賞荷的佳處。

海棠春塢:玲瓏館東側(cè)花墻分隔的獨立小院是海棠春塢。造型別致的書卷式磚額,嵌于院之南墻。院內(nèi)海棠兩株。庭院鋪地用青紅白三色鵝卵石鑲嵌而成海棠花紋。與海棠花相呼應。

聽雨軒:在嘉實亭之東,與周圍建筑用曲廊相接。軒前一泓清水,植有荷花;池邊有芭蕉、翠竹,軒后也種植一叢芭蕉,前后相映。雨點落在不同的植物上,加上聽雨人的心態(tài)各異,就能聽到各具情趣的雨聲,境界絕妙。

玉蘭堂:是一處獨立封閉的幽靜庭院,玉蘭堂高大寬敞,院落小巧精致。南墻高聳,好似畫紙,墻上藤草作畫,墻下筑有花壇,植天竺和竹叢,配湖石數(shù)峰,玉蘭和桂花,色、香宜人。

西花園

卅六鴛鴦館

宜兩亭:在別有洞天靠左,疊有假山一座。沿假山上石徑,有一座六角形的亭子位于山頂,這就是“宜兩亭”。

卅六鴛鴦館(十八曼陀羅花館):為西花園的主體建筑,南部稱“十八曼陀羅花館”,北部名“卅六鴛鴦館”,這是古建筑中的一種鴛鴦廳形式。南廳是十八曼陀羅花館,曼陀羅花即山茶花。北廳因臨池曾養(yǎng)三十六對鴛鴦而得名。卅六鴛鴦館內(nèi)頂棚采用拱型狀,既彎曲美觀,遮掩頂上梁架,又利用這弧形屋頂來反射聲音,增強音響效果,使得余音裊裊,繞梁縈回。

倒影樓(夜景):倒影樓以觀賞水中倒影為主。樓分兩層,樓下是“拜文揖沈之齋”,文是指文徵明,沈是指沈周,這兩位均是蘇州著名的畫家,沈周還是文徵明的老師。當年,西園園主張履謙為表達自己的景仰之情,于光緒二十年(1894)特建此樓以資紀念。倒影如畫景色絕佳。

留聽閣:為單層閣,體型輕巧,四周開窗,閣前置平臺,是賞秋荷聽雨的絕佳處。閣內(nèi)最值得一看的是清代銀杏木立體雕刻松、竹、梅、鵲飛罩,刀法嫻熟,技藝高超,構思巧妙,將“歲寒三友”和“喜鵲登梅”兩種圖案柔和在一起,是園林飛罩中不可多得的精品.

浮翠閣:為八角形雙層建筑,高大氣派,煞是引人注目。山上林木茂密,綠草如茵,建筑好像浮動于一片翠綠濃蔭之上,因而得名“浮翠閣”。

塔影亭:在留聽閣,回頭望塔影亭,頓覺美妙致至。攢尖的八角亭映入水中,宛如寶塔,端莊怡然,不失為西部花園中一個別致的景觀。

與誰同坐軒:小亭非常別致,修成折扇狀。蘇東坡有詞“與誰同坐?明月、清風、我”,故名“與誰同坐軒”。軒依水而建,平面形狀為扇形,屋面、軒門、窗洞、石桌、石凳及軒頂、燈罩、墻上匾額、半欄均成扇面狀,故又稱作“扇亭”。

波形廊:在西花園與中花園交界處的一道水廊,是別處少見的佳構。從平面上看,水廊呈“L”形環(huán)池布局,分成兩段,臨水而筑,南段從別有洞天入口,到卅六鴛鴦館止;北段止于倒影樓,懸空于水上。

園林博物館

園林博物館

新館緊鄰拙政園,占地面積3205平方米,建筑面積3390平方米,園林博物館設有序廳、園林歷史、園林藝術、園林文化、園林傳承等五大展廳,以蘇州歷代名園為例,向游人展示蘇州古典園林的豐厚內(nèi)涵和藝術魅力。

博物館以造園工具、陳設家具、建筑構建等實物為主要載體展示園林的傳統(tǒng)造園工藝,并運用了現(xiàn)代科技手段展示古典園林的藝術魅力。

文化活動 編輯本段

詩詞集文

詩詞名稱 | 作者 | 集文名稱 | 作者 |

洞仙歌 | 洪欣 | 王氏拙政園記 | 文徵明 |

拙政園 | 顧祿 | 歸田園居記 | 王心一 |

蘇州好 調(diào)寄《望江南》 | 周瘦鵑 | 蘭雪堂圖記 | 沈德潛 |

園林紀勝——拙政園 | 蔣吟秋 | 補園記 | 張履謙 |

拙政園歌 | 俞樾 | 拙政園 | 汪星伯 |

商山子歌 | 袁枚 | ||

題蔣玉照復園圖 | 沈德潛 | ||

游拙政園夜歸 | 顧嗣立 |

匾額楹聯(lián)

匾額

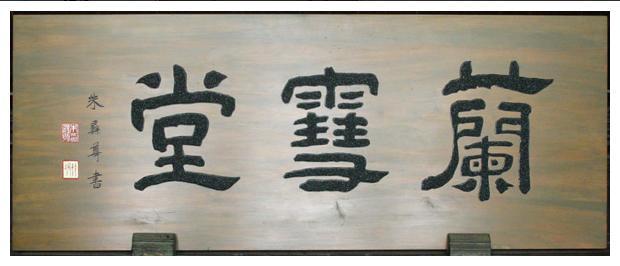

蘭雪堂: 蘭雪堂行楷,懸掛蘭雪堂內(nèi),面南。款署:“朱彝尊書”。注釋:如蘭幽香、似雪潔白之堂。也寓園主人的品德高潔。 | 蘭雪堂 |

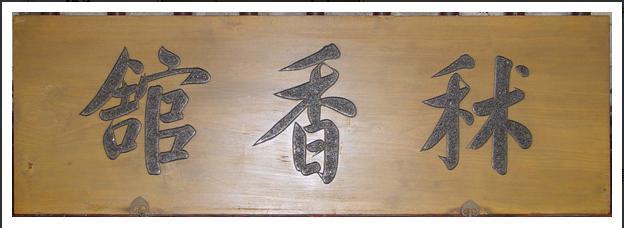

秫香館: 秫香館正楷,懸掛秫香館檐下,面南。款署:匾無落款。注釋:谷物飄香之館。 | 秫香館 |

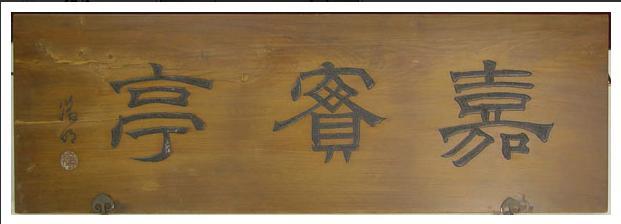

嘉實亭: 隸書,懸掛嘉實亭內(nèi),面北。款署:“徵明”。注釋:碩果累累的亭子。 | 嘉實亭 |

楹聯(lián)

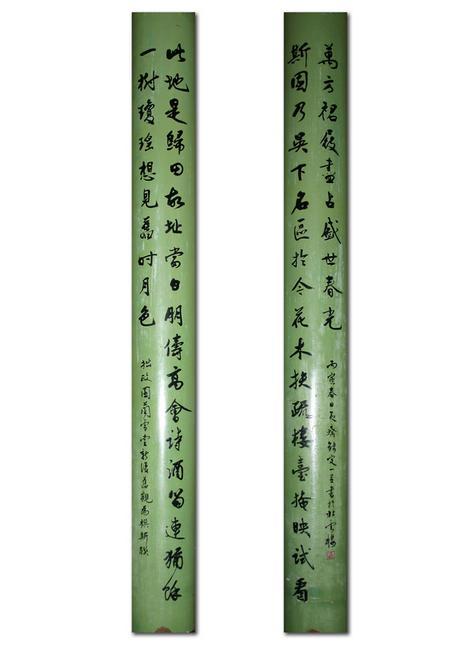

蘭雪堂: 此地是歸田故址,當日朋儔高會、詩酒流連,猶余一樹瓊瑤,想見舊時月色;斯園乃吳下名區(qū),于今花木扶疏、樓臺掩映,試看萬方裙屐,盡占盛世春光。款署:“丙寅春日夷齋錢定一并書于北云樓”。⊙注釋:此地是明代歸田園居的故址,想當年高朋勝友園內(nèi)雅集,飲酒賦詩,留連忘返,看今日猶存一樹梅花怒放,舊時月色依然朗照;這座園林乃蘇州著名的地方,如今古園新貌,花木扶疏,樓臺掩映,八方游人匯集,盡情沐浴著盛世明媚的春光。 | 蘭雪堂 |

得真亭: 松柏有本性;金石見盟心。款署:“康有為”。⊙注釋:松柏具有不畏嚴寒的堅貞本性,金石般堅固的結盟顯現(xiàn)了終身不渝的誓約。 | 得真亭 |

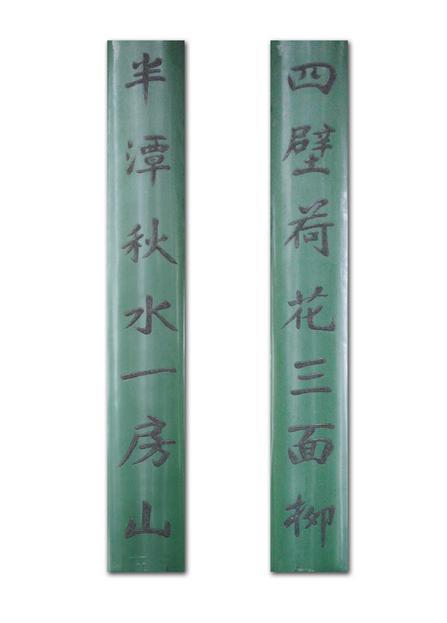

荷風四面亭: 四壁荷花三面柳;半潭秋水一房山。款署:聯(lián)無落款。⊙注釋:夏有四周池中盛開的荷花;春有三邊婀娜多姿的垂柳;兩座曲橋劃分水面,只見秋水半潭;樹木凋零的冬山倒映入水,則可賞似真如幻的虛涵之美。 | 荷風四面亭 |

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域?qū)I(yè)人士。