秀山花燈是重慶市秀山土家族苗族自治縣土、苗、漢各族人民喜愛民間歌舞。是我國西南地區(qū)花燈藝術(shù)中的一支重要流派,是集宗教、民俗、歌舞、雜技、紙扎藝術(shù)為一體的民間文化現(xiàn)象和民間表演藝術(shù),是我國寶貴的民族民間音樂文化遺產(chǎn)。歷史悠久,遍及全縣各村寨、城鎮(zhèn),其中尤以隘口、清溪、蘭橋、平凱、迎鳳、涌洞、海洋、溶溪、峨溶、玉屏等地為最盛。

藝術(shù)定義

編輯本段

秀山花燈以重慶市秀山土家族苗族自治縣的花燈藝術(shù)最具代表性而命名,又稱跳花燈、耍花燈、花燈戲,是一種古老的民間歌舞說唱藝術(shù),廣泛流傳于四川、湖南、貴州、湖北四省交界的土家族聚居地區(qū)。 秀山花燈是重慶市秀山土家族苗族自治縣土、苗、漢各族人民喜愛民間歌舞,她歷史悠久,遍及全縣各村寨、城鎮(zhèn),其中尤以隘口、清溪、蘭橋、平凱、迎鳳、涌洞、海洋、溶溪、峨溶、玉屏等地為最盛。秀山花燈傳統(tǒng)的表演形式有兩種。

其一:“耍燈”俗稱“跳團團”。是由一旦(幺妹子)、一丑(花子)演唱民間小調(diào)的歌舞;有時增至三人、四人或六人穿插表演。

其二:“單邊燈”、又稱“單邊戲”。有一定的故事情節(jié),有生、旦、丑簡單的人物角色,以多首民間曲調(diào)演唱的花燈小戲。以上兩種形式均在堂屋或院壩進行表演。

秀山花燈傳統(tǒng)的演出時間,是農(nóng)歷正月初二至十五元宵節(jié)期間的夜晚。每年由本村寨有威望的老藝人領(lǐng)頭組成花燈班子。人員有掌燈四人;二人執(zhí)大紅圓燈籠、其中一人是花燈班的組織者(俗稱“燈頭”)、另一位是聯(lián)系演出的送貼人;二人執(zhí)六角“吊吊燈”(又稱正燈、金花小姐燈、銀花二娘燈)。演員四人:二人扮演幺妹子、二人扮演花子。掌調(diào)一人:負責組織伴奏、伴唱并擔任主要伴唱。伴奏五人:頭鈸、二鈸各一人,馬鑼和大鑼人甕琴(形似二胡的二弦琴)二人。花燈班子組成后,先集中在燈頭家里用竹條、彩紙扎魚蝦、家畜、蔬菜之類形壯的彩燈和吊吊燈。吊吊燈上有六片花瓣,每片花瓣垂懸一串花絮,中間另有仿宮燈式長形燈籠,色彩鮮艷,工藝精巧。掌燈者和演員用竹竿高挑彩燈,既增添了熱烈喜慶的氣氛,又可為夜間開道和演出照明。

秀山花燈演出時有一整套傳統(tǒng)的習俗禮儀。演出前首先要設(shè)“燈堂”。燈堂一般設(shè)在本村燈班組織者或特別喜愛花燈的人家中。先在堂屋的左上方擺一張方桌,桌上方墻上貼七張長方形紙錢,下面貼七張三指寬的牌位,分別為“正月沖天風火院內(nèi)位”、“岳王顯主老龍神君位”、“臘光先人位”、“金花小姐銀花二娘位”、“鑼鈸先師鼓板先人位”、“眾姓門中先亡遠祖位”、“唐朝走教一切神祗位”。并在桌上設(shè)香、燭、刀頭(一方塊煮熟的豬肉)。

燈堂設(shè)好后,執(zhí)正燈(吊吊燈)的二人站在神位兩旁,燈班成員面對神位站立,便開始舉行祭燈儀式。先唱《安位》、《唱位》、《開光》、《梳妝打扮》,齊唱《起燈》、《大鬧紅燈》調(diào),燈班活動即告開始。

初次出燈要先到本村寨各戶恭賀新禧,然后跳花燈。從正月初二開始的每天晚上,幾乎寨寨出燈,戶戶迎燈,熱鬧非凡,花燈班表演子的演出日程有統(tǒng)一的安排,白天由兩人先到各戶下燈貼,貼上寫有“××花燈一撲,慶賀上元,眾燈友拜”。晚上出燈前,先在燈堂點燭化紙唱《請燈》調(diào),然后出發(fā)。途中,由下貼的人手執(zhí)寫有“慶祝上元,××花燈”字樣的大紅園燈籠前導,領(lǐng)著花燈班子前進,緊接兩盞吊吊燈和各種彩燈,簇擁著到各村各戶表演。

表演內(nèi)容按主家接燈的要求,由燈頭和掌調(diào)安排。如主家沒有燈堂就表演《參燈》調(diào)。若主家紅燈高掛、大門緊閉、門外外凳上放有紅封彩禮,花燈班就先唱《開財門》;待大門開后再進堂屋表演其它內(nèi)容的節(jié)目。若主家是接“孝福燈”(老人去世三年后才接燈),必須表演《二十四孝》、《十二大孝》。有六十歲以上的老人之家,就表演《送壽月》。主家是行醫(yī)者,就表演《參十代名醫(yī)》。主家是五匠或供有佛教、道教神位,就參師、參壇唱《參神》調(diào)主家立新房,就唱《鬧華堂》。此外,主家還可以另點節(jié)目表演。演出結(jié)束后,主家都要給花燈班子一些彩禮或請吃勞糟、糍粑和飯菜。辭別主家前還要表演《采茶》、《謝酒》、《謝飯》等曲調(diào)。

有時花燈與龍燈在途中相遇,龍燈要給花燈“上油”,花燈也要給龍燈“上燭”。有的花燈班就站成品字形或四方形,讓龍燈穿舞,示意“一品當朝”、四季平安“,互表友誼。共慶佳節(jié)。如果花燈不給龍燈上燭,龍燈就可能將花燈圍住。這時,花燈班子必唱《龍纏燈》調(diào),然后,龍燈才節(jié)節(jié)拆開。如果龍燈仍圍著不放,花燈班就會用兩盞燈籠掛到龍頭、龍尾上,并唱《斬龍》調(diào),或用白帕甩到龍頭上,意謂斬了老龍,這是雙方極不禮貌的行為。

每晚跳燈結(jié)束返回燈堂時,還要燒香化紙齊唱《安燈》調(diào)。花燈一般跳到元霄節(jié)后結(jié)束。結(jié)束時要舉行“燒燈”儀式:燈班全體聚集在燈堂內(nèi),先“下位”(取下供奉的花燈神位)。然后由燈頭和掌調(diào)領(lǐng)唱《收調(diào)》(又稱“會調(diào)),即將春節(jié)期間所跳花燈曲調(diào)各唱一段。接著”“辭神”(即辭別主家敬奉之神),“下妝”(幺妹子和花子邊唱邊脫去跳燈時穿戴的服飾),“送燈”(從燈堂送花燈神出大門)。最后將燈籠、神位送到河邊或溝邊燒化,并將跳花燈的道具、服飾從火上拋過,以求跳燈人平安。至此,一年一度的跳花燈活動方告結(jié)束。

藝術(shù)特色

編輯本段

編曲

最初演出的是歌舞成分很重的花燈小戲,后受滇戲等大戲影響,花燈戲藝人在改進情節(jié)比較曲折復雜的劇目時,也吸收相關(guān)曲調(diào)加以變化、拓展和翻新,創(chuàng)立了花燈戲新調(diào)。新編的燈調(diào)采用曲調(diào)連接的編曲方式,具有板腔音樂的某些特點,適合演出傳統(tǒng)大戲。除此以外,秀山花燈戲的曲調(diào)還有各種民歌小調(diào),在整個劇種中占有重要地位。

動律

花燈戲演出很注重舞蹈,花燈舞蹈的基本動律特征是"崴",有"無崴不成燈"的說法。觀者看花燈舞就是看是否"崴得團",也就是說腰、胯的扭動幅度是否大,是否靈活協(xié)調(diào)、體態(tài)自然。而尤為重點是體態(tài)自然,腳形不繃不勾,自然抬起,悠出;手的姿態(tài)要隨腳步自然擺動,像柳條飄舞,故"崴步"的手式叫"風擺柳"。

崴步是花燈"舞步"的基礎(chǔ)。"崴"時,腰、胯的扭動要配合膝蓋左右曲伸,胯的扭動要大一些。除此"崴步"還有"等點步、"正崴"、"反崴"、"蹂踩步"、"斜跨送扇"、"螺螄轉(zhuǎn)背"等崴步動作。這些動作中腰的動態(tài)又要突出一些。花燈的各種"崴步"往往同一定的人物性格對應(yīng),如"正崴"的樸實大方,"女反崴"的抒情悠然;"大反崴"的驕健挺拔;"男小反崴"的明快活潑,"蹂踩步"的柔韌舒展。"小崴"的輕松活潑,"大顛步"的潑辣穩(wěn)健等。

花燈在"崴步"之外,舞蹈身段也是獨具特色的,其中有"轉(zhuǎn)步"和"跳步"。"轉(zhuǎn)步"有"崴掖步轉(zhuǎn)"、"蓋扇反花轉(zhuǎn)"、"雪花蓋頂轉(zhuǎn)"、"小魚抱水"、"巖鷹展翅"、"鴛鴦汲腿"等;"跳步"則有"跨跳"、"側(cè)蹬跳"、"蛤蟆跳"、"后踢步跳"、"跳劃步"、"鯉魚穿江"、"烏龍伸腿跳"等。

"崴步"都有手部動作配合,表現(xiàn)為手中的道具和扇子的"手中花"和"扇花"的種種變化。如"手中花"有"平繞花"、"下挽花"、"挑繞花"、"后翻花"、"雙繞花"、"側(cè)甩巾"、"小甩巾"、"背巾"等。"扇花"則更多了,據(jù)說有70多種變化,有的名稱也特別富有詩情畫意,如"懷中抱月"、"蜻蜓點水"、"金絲滾繡球"、"雪花蓋頂"、"鳳點頭"等。這些安排在花燈戲中更增添了花燈戲的歌舞色彩的情調(diào)、韻味。

音樂

秀山花燈以歌曲旋律優(yōu)美、節(jié)奏明快、風格獨特而膾炙人口,廣泛流傳。著名的花燈歌曲《黃楊扁擔》、《一把菜籽》等,就登上了全國的大雅之堂,享譽國內(nèi)外。

秀山花燈音樂,除外來的音樂成分外,還融合了當?shù)氐?/span>民歌、山歌、小調(diào)、戲曲等的有益成分,形成了具有當?shù)孛褡屣L格、風情的音樂形態(tài),旋律優(yōu)美、轉(zhuǎn)調(diào)新穎、結(jié)構(gòu)規(guī)范、節(jié)奏鮮明,富有舞蹈性,給人以詼諧風趣、喜慶歡樂之感。

形式

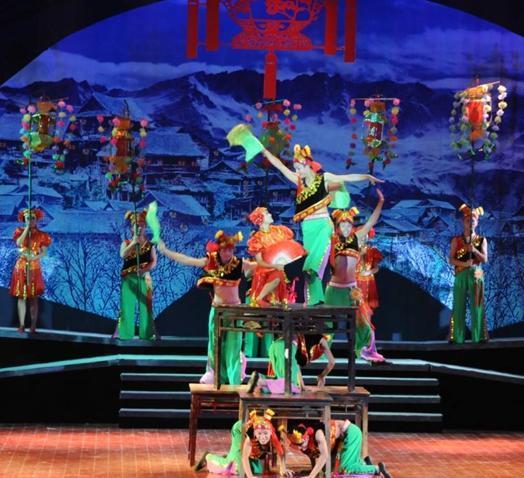

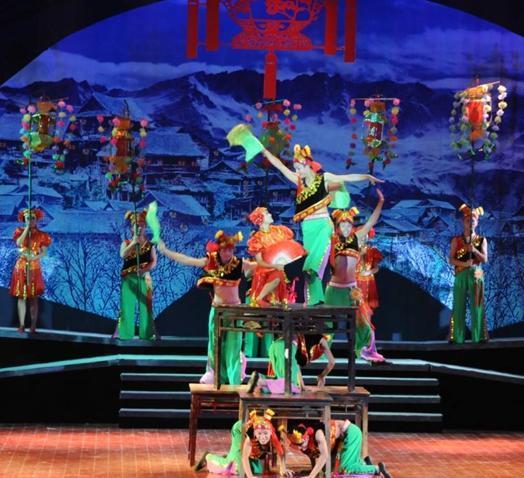

秀山花燈

表演中,演員演唱的歌詞叫花燈詞。花燈詞濃郁的鄉(xiāng)土氣息,陳述內(nèi)容,表達情節(jié),抒發(fā)情感,吸引觀眾。其中,有些花燈詞吸收了漢族的一些民間小調(diào)以有采茶戲、花鼓戲等地主戲曲原唱詞。

除花燈戲外,表演只有一旦一丑兩個角色,旦角叫幺妹子,丑角叫賴花子或別的名字。跳時,幺妹子頭梳長辨,身穿大襟羅裙,右手執(zhí)綢邊花折扇,左手拿花彩巾,伸直腰,踏著丁丁步,載歌載舞,表演天真活潑、詼諧、潑辣的角色。賴花子則把頭巾扎成"半邊月",身穿對襟衣,腰系紅綢帶,手拿大蒲扇,踩著矮樁步,用"風擺柳"的動作圍著幺妹子轉(zhuǎn),表演滑稽、詼諧的角色,唱詞句型靈活,可長可短,既可長篇道上演唱,臺下幫腔,演員與觀眾互相交流,融為一體。

花燈二人轉(zhuǎn)

這是秀山花燈的主要表演形式。從表演中幺妹子和賴花子的地位看,它不同于全國其他地方流行的"二人轉(zhuǎn)",而是具有地地道道二人跳"門斗轉(zhuǎn)"的特點;是對"跳團團"的繼承,是男的圍著女的轉(zhuǎn)、丑的圍著美的轉(zhuǎn)、矮的圍著高的轉(zhuǎn)。女的、美的、高的在中心地位,以"雙腳并立回正身",保留著明顯的原始女性崇拜的特點。

雙花燈

即由二男二女(二丑二旦)同時歌舞演唱。主要用來表現(xiàn)熱鬧、喜慶等較大場面,如《雙采茶》、《大鬧紅燈》、《鬧華堂》等,就是用雙花燈形式來表演的。有的地方在表演中加入了"花子打岔"、"翻廠子"等表演和民間雜技藝術(shù),從而增添了熱烈氛圍和樂趣。

花燈群舞

是從"花燈二人轉(zhuǎn)"發(fā)展而形成。是近30多年來專業(yè)文藝工作者辛勤研究探索的結(jié)晶,是人民群眾所喜愛的表演形式,也是與新時代銜接得最密切的一種表演藝術(shù)。其表演形式是由二女二男、四女四男、多女多男來進行表演的較大型的花燈歌舞,演出要有專業(yè)舞臺。

花燈戲

秀山民間傳統(tǒng)的花燈戲,又稱"單邊戲",也稱"花燈歌舞戲"、"花燈小戲"。秀山花燈戲是由載歌載舞的秀山花燈派生出來的一個劇種。其形成時間可追溯到清末民國初年。在當時提倡“新文化運動”的影響下,秀山邊沿地區(qū)的梅江、洪安、石堤、溶溪、峨溶等地,相繼傳入了辰河戲、陽戲、燈兒戲、京劇、川劇等劇種。一些花燈藝人受到啟發(fā),創(chuàng)編了一些時間在10―30分鐘,角色限于生、旦、丑,故事情節(jié)短小單一的折子戲。

秀山花燈的演出,有一套完整的程序,主要包括:設(shè)燈堂、啟燈(請燈)、跳燈、辭燈。

在秀山花燈中,設(shè)燈堂是帶有濃厚傳統(tǒng)儀式的表演活動。花燈班在出燈前,都要設(shè)燈堂,供奉"金花小姐"、"銀花二娘"神位,由燈師傅點燃香燭、燒紙錢敬奉花燈神,祈求、保佑跳燈人諸事順利,平安吉祥。祭拜儀式后,就在燈堂又唱又跳。由燈師傅先領(lǐng)唱《安位》、《唱位》、《開光》,其后,齊唱《起燈調(diào)》,并將要演出的曲調(diào)唱一遍。請燈儀式結(jié)束后,花燈班就可外出跳花燈了。

跳燈,是秀山花燈的主要演出活動。花燈班都是在接燈人家的堂屋、院壩跳。先唱《觀燈調(diào)》、《祝賀調(diào)》,臨走時唱《謝主調(diào)》。

辭燈,到每年的正月十五晚上,花燈班就在河邊壩子舉行辭燈儀式,祭拜神靈,演唱《送燈調(diào)》,由掌調(diào)燈師傅領(lǐng)唱一遍春節(jié)期間所有演唱的花燈曲調(diào)(稱收調(diào))。然后焚燒花燈及神位,并將跳燈人的衣服從火上拋過,祈求跳燈人一年平安。

花燈小戲主要分布在秀山的蘭橋、溶溪、峨溶一帶,主要劇目有:《牧童看牛》、《看牛下棋》、《三媳敬壽》、《箍桶匠》、《小媳婦》、《盤花》、《表妹盤花》、《老伴盤花》、《三碗飯盤花》、《花子醉酒》、《徐氏教子》、 《徐氏做媒》 、《玉樂瓶》、《下南京》、《賣花記》、《五杯酒》、《三碗飯》、《三星送子》、《同年妹打彩》、《鬧江州》、《陳姑趕潘》、《四季景》、《萬花池》、《寶兒摟姐》、《裁縫偷布》、《劉胡子哥哥下棋》、《打漁救生》、《王大娘補缸》、《百花贈劍》、《安安送米》、《送報條》、《鬧五更》等30余折。這些小戲大多是反映人民群眾勞動、愛情及百姓的日常生活,具有活潑輕松、風趣詼諧的特點,鄉(xiāng)土氣息濃郁,內(nèi)容雖然單調(diào)粗淺,但為老百姓所喜聞樂見。

在長時期的表演中,秀山花燈形成了舞蹈性、歌唱性、戲劇性、模擬性、民族性、地域性、程序性、群眾性等特征,深受廣大民眾喜愛。搶救、保護秀山花燈,對于豐富民眾文化生活,促進土家族民俗音樂舞蹈藝術(shù)及其歷史的研究,具有重要的實用價值和學術(shù)價值。

國家非常重視非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,2006年5月20日,該民俗經(jīng)國務(wù)院批準列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。